近日,江西農業大學豬遺傳改良與種質創新全國重點實驗室黃路生院士團隊在國際知名學術期刊《SCIENCE CHINA Life Sciences》(影響因子9.5)發表了題為“Single-nucleus transcriptome profiling of wild boar and domestic pig intestines reveals the spatiotemporal dynamics of immunity and nutrient absorption”的重要研究成果。該研究綜合應用單核轉錄組、空間轉錄組、代謝組和免疫熒光等技術手段,系統揭示了家豬與野豬腸道在免疫與營養吸收方面的時空動態特征,并闡明了馴化對豬腸道免疫功能和營養吸收的影響及其作用機制。該成果為深入理解豬腸道的生物學特性與功能多樣性提供了新的細胞和分子層面見解。我校肖燕園博士后(兼第一作者),黃路生院士為通訊作者,博士研究生鄒霄霄為共同第一作者,楊斌研究員在工作中給予了重要支持。

研究背景:

豬是重要的農業經濟動物,其腸道不僅是主要的消化器官,也是最大的免疫器官,在營養吸收、健康維持以及抵御病原微生物入侵等方面發揮著關鍵作用。家豬是通過長期人工選擇從野豬馴化而來,是人類最早馴化的家畜之一,其馴化歷史可追溯至約9,000—10,500年前。長期的人工選擇和管理,使家豬在形態、生長性能和行為上與野豬顯著不同。野豬主要生活在森林和灌木叢中,獨居且具攻擊性,依賴多樣化的天然食物,如根莖、堅果和昆蟲,其腸道需要適應復雜多變的飲食結構和病原挑戰。而家豬在馴化過程中逐漸適應圈養和標準化飼料,生活環境穩定,食物單一,環境壓力相對較低。這種生活方式和飲食組成上的根本差異,很可能導致家豬與野豬在腸道細胞組成、免疫功能和代謝適應方面出現明顯分化。此外,豬在出生后會經歷斷奶前、斷奶后、生長高峰期和成年等關鍵發育階段,其腸道細胞組成和功能也隨之持續動態變化。然而,目前關于家豬與野豬在不同發育階段腸道特征的系統性研究仍然有限,尤其缺乏基于單細胞分辨率的深入認知。

主要創新:

(1) 構建了迄今為止最全面系統的豬腸道單核轉錄組圖譜

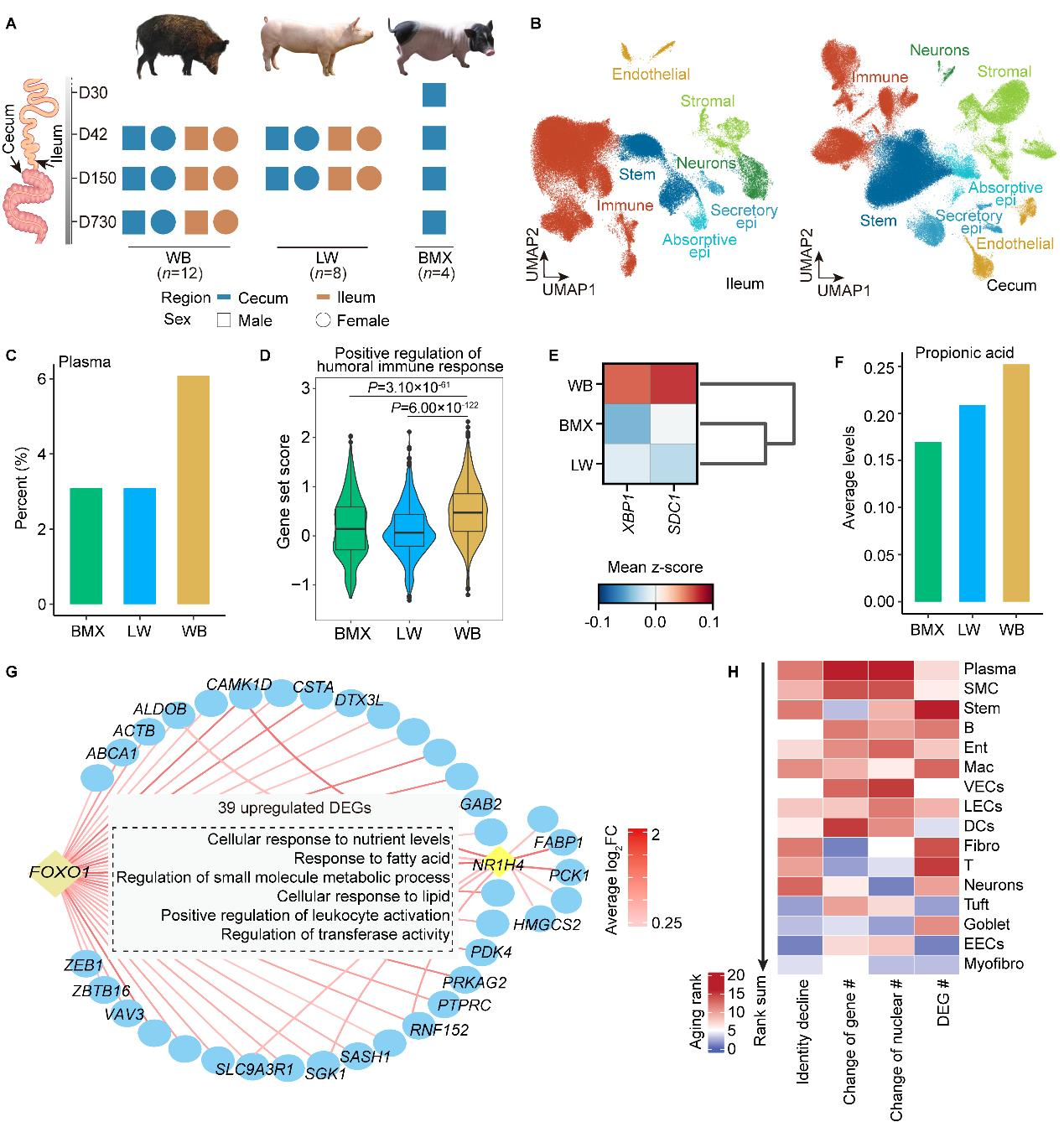

研究團隊對來自斷奶前(出生后30天)、斷奶后(出生后42天)、生長高峰(出生后150天)和成年階段(出生后730天)的野豬及家豬(大白豬和巴馬香豬)回腸與盲腸進行了單核轉錄組測序。研究系統鑒定出19種主要細胞類型和58種細胞亞型,并首次報道了一些先前未表征的稀有細胞亞型,繪制出迄今最全面、最系統的豬腸道單核轉錄組圖譜,為揭示豬腸道的細胞組成與功能提供了重要參考。

(2) 系統揭示了馴化對豬腸道免疫與營養吸收的影響及其分子機制

比較分析表明,相比家豬,野豬腸道具有更強的免疫功能,尤其是由漿細胞介導的體液免疫。研究顯示,野豬腸道中多種免疫相關基因顯著上調,免疫細胞比例普遍高于家豬,其中漿細胞比例約為家豬的兩倍,并且參與體液免疫相關的基因在野豬漿細胞中明顯增強。進一步分析發現,野豬的B細胞更易分化為漿細胞,而這一過程受到關鍵基因XBP1和SDC1的調控。結合腸道代謝組數據,研究團隊揭示短鏈脂肪酸(丙酸和乙酸)通過誘導B細胞中XBP1和SDC1的表達,促進其向漿細胞分化,從而增加漿細胞比例并增強體液免疫相關基因的表達,為野豬更強的免疫功能提供了分子基礎。

此外,研究團隊還發現,野豬腸道在營養吸收方面同樣表現出明顯優勢。對負責營養吸收的腸細胞分析發現,野豬體內一些關鍵基因更活躍,這些基因參與有機酸轉運及調節細胞對營養水平的響應。通過基因調控網絡分析,進一步鑒定出轉錄因子NR1H4和FOXO1在野豬腸細胞中顯著高表達,并調控這些關鍵營養吸收基因的表達。免疫熒光實驗結果進一步支持了這一發現。這一系列發現揭示了野豬高效營養吸收的分子基礎,為未來提升家豬營養利用效率提供了科學依據。

圖1 家豬與野豬腸道免疫和營養吸收的細胞與分子差異及野豬腸道細胞的發育特征

(3)系統揭示了出生后野豬腸道的發育動態與特征

發育是一個復雜而動態的過程,涉及多種細胞類型及其分子機制的精細調控。研究鑒定了野豬出生后腸道發育過程中持續變化的基因及相關功能通路,其中包括多種與炎癥性腸病和囊性纖維化相關的風險基因。研究結果顯示,隨著發育推進,腸道的消化吸收功能和T細胞介導的免疫能力逐步增強,不同細胞類型呈現出特異性的發育模式,其中漿細胞的變化最為顯著。該成果為深入理解腸道發育規律與功能調控提供了新的視角。

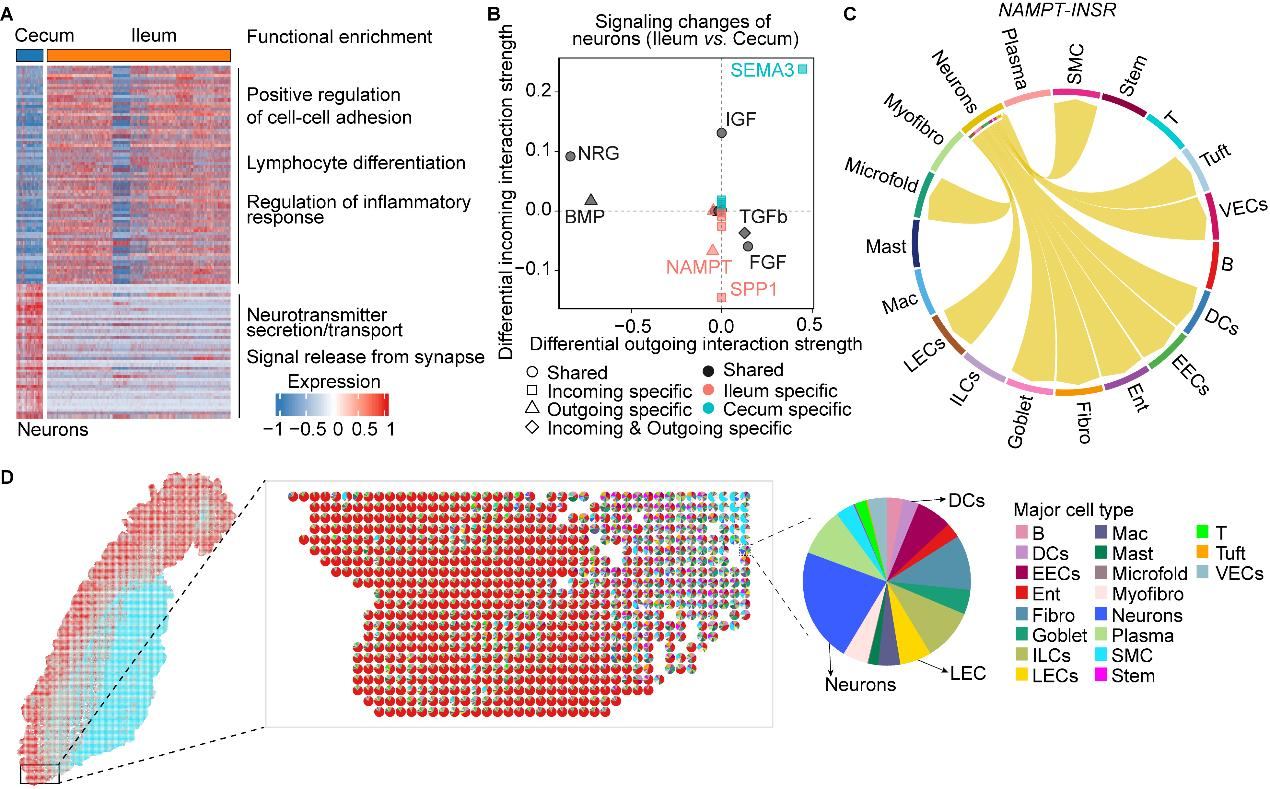

(4) 揭示了回腸與盲腸細胞的高度異質性,并闡明了回腸神經元調控炎癥反應的機制

回腸和盲腸分別作為小腸和大腸的主要代表,研究發現,兩者在細胞組成和基因表達上存在顯著差異,其中回腸細胞免疫相關基因表達更高。回腸神經元高表達調控炎癥反應的基因,顯示其在炎癥調控中的重要功能。進一步的細胞間通訊分析表明,回腸神經元通過NAMPT-INSR配體-受體對與樹突狀細胞和淋巴內皮細胞進行信號交流,從而調控炎癥反應。空間轉錄組分析進一步驗證了這些細胞間的相互作用,為深入理解小腸和大腸在免疫功能上的差異提供了新見解。

圖2 回腸神經元通過NAMPT-INSR與樹突狀細胞和淋巴內皮細胞互作來調控炎癥反應

(5)揭示了人和豬腸道中高度保守的細胞類型和基因

通過對人和豬腸道的比較分析,發現兩者在細胞類型和特異性基因方面高度保守,其中涵蓋關鍵轉錄因子及多種與炎癥性腸病相關的風險基因,進一步凸顯了豬在醫學研究中的獨特價值。

研究意義:

這項研究首次繪制了不同發育階段野豬與家豬腸道的單核轉錄組圖譜,系統揭示了豬腸道的細胞組成、分子特征及其發育動態。該成果不僅為解析馴化對豬腸道免疫和營養吸收的影響及其分子機制提供了新見解,也為提高家豬飼料利用效率,尤其是青綠飼料利用,推動健康養殖發展提供了重要參考。